仁科芳雄博士生家の「仁科蔵王」は、花の色がピンク色に変化してきました。

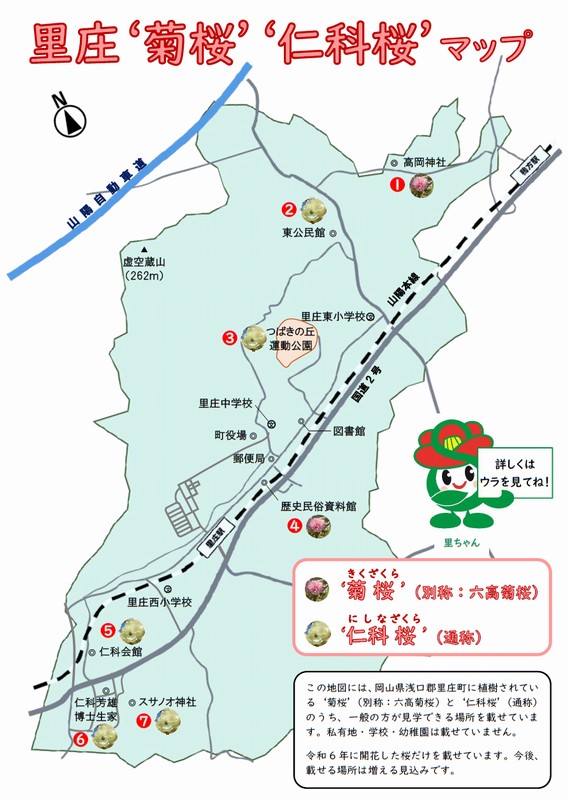

岡山県里庄町で新種の桜(と‘菊桜’(別称:六高菊桜))を見学できる場所と、それぞれの桜の説明を掲載した「里庄 ‘菊桜’ ‘仁科桜’ マップ」を作成しましたので、参考にご覧ください。

※リンク先:「ふるなび」サイト内のプロジェクトページ

※目標金額に達しなかった場合でも、プロジェクトの費用として活用させていただきます。

岡山県里庄町が、仁科芳雄博士生家の修復工事のために、ふるさと納税を活用した「ふるなびクラウドファンディング」で寄附を募っています。

生家は、昭和の修復から40年以上が経過して傷みが大きくなり、全面的な修復が必要となりました。修復には、江戸時代の庄屋建築の技法を用いて、その風格を損なうことなく行わなければなりません。博士の生家を次世代に引き継ぎ、その理念を継承するために、皆様のご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

岡山県里庄町で‘菊桜’(別称:六高菊桜)と‘仁科桜’(通称)を見学できる場所と、それぞれの桜の説明を掲載しています。

ダウンロードしたPDFをAcrobat Reader(アクロバットリーダー)で開き、「小冊子」を選んで印刷すると、パンフレットのように印刷することができます。

「仁科会館」外壁等改修工事の入札経過および結果をお知らせします。

入札年月日 令和7年2月13日

入札場所 仁科会館1階研修室

入札方法 指名競争入札(見積競争)

落札業者 株式会社 太陽

詳しくは「入札経過及び結果表」(PDF)をご覧ください。

令和7年1月13日(祝)10:00~12:00に、QUATUO研究会(量子論の理論および実験に関する研究会)のオプションツアーとして、仁科会館および仁科芳雄博士生家の見学会が開催されました。見学に来られた皆様は非常に熱心に見学され、時間が足りない様子でした。

QUATUO研究会は量子論に関して自由に討論する形式張らないフランクな研究会です。

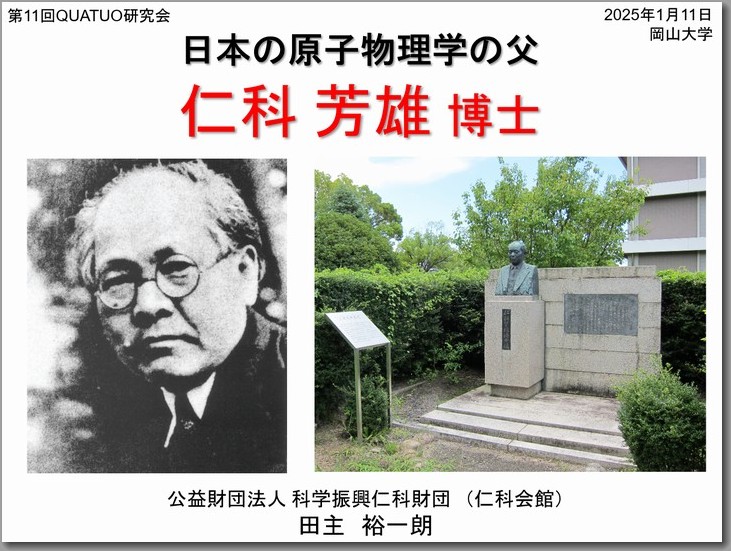

第11回QUATUO研究会は令和7年1月11日(土)~12日(日)に岡山大学で開催されました。『2024年はベルの不等式60周年、2025年はハイゼンベルクの量子力学創始から100周年であることを記念して、2024年度のQUATUO研究会は日本における量子論の父・仁科芳雄博士の故郷である岡山で』開催となったそうです。

当財団の田主裕一朗理事・事務局長が「日本の原子物理学の父 仁科芳雄博士」と題して招待講演しました。

講演スライドの表紙です。右の写真は岡山大学理学部前にある仁科芳雄博士の銅像です。看板には「岡山総合大学設立期成会の東京支部長として岡山大学の設立、特に、理学部の創設に多大な貢献をされました。」と書かれています。

東京都駒込の公益財団法人仁科記念財団が主催する仁科記念講演会の今年度(2024年度)の講演録画がYouTubeで公開されています。ぜひご覧ください。

伊藤憲二(京都大学文学系研究科准教授)

日笠健一(東北大学総長特命教授)

山陽新聞の12月4日朝刊の備中版で、仁科芳雄博士生家が紹介されました。

【時を超える遺産~備中たてもの紀行】という新連載の初回に取り上げてくださいました。電子版は以下のリンクから見ることができます。(書き出し数行以外は会員限定)

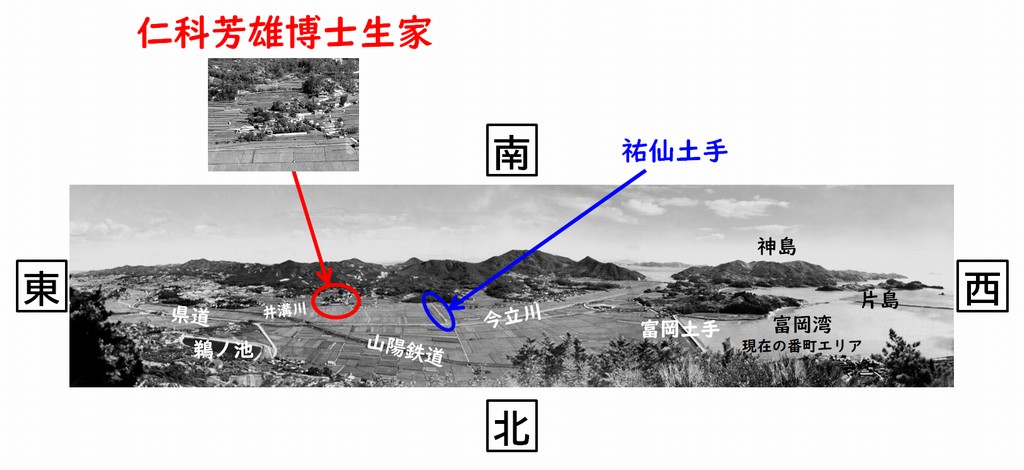

中国新聞の連載「いかさミュージアム散歩」で、仁科芳雄博士が里庄に住んでいた子ども時代は生家から海が見えた話を書きました。その記事で紹介している仁科会館ホームページのコラム「生家から見えた海」と当時の地形が分かるパノラマ写真は以下のリンクからご覧いただけます。

記事とコラムと写真、あわせてご覧いただければ幸いです。

ネット記事は書き出し数行以外は有料

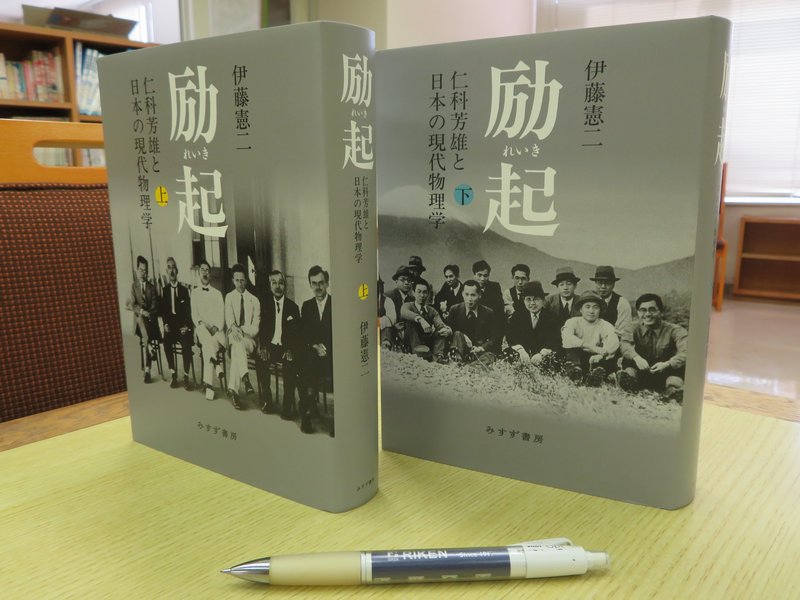

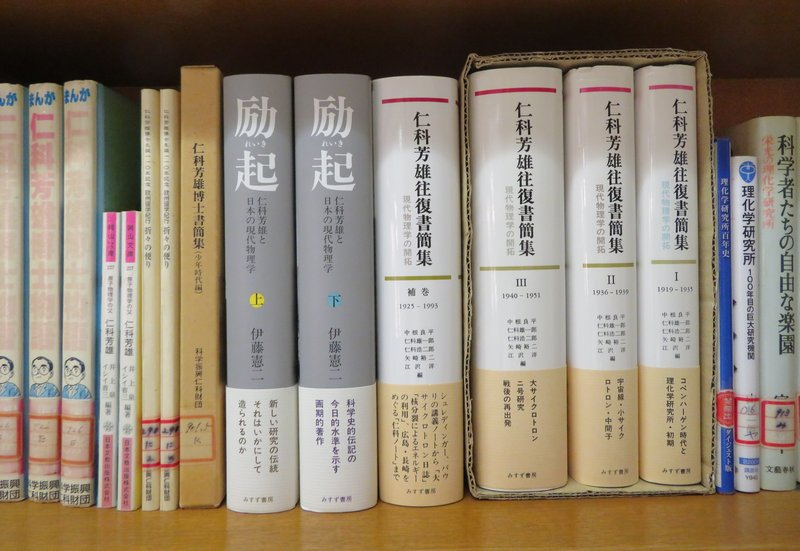

仁科芳雄博士の伝記が新たに出版されました。

科学史がご専門の伊藤憲二先生による本で、分量、内容ともに仁科博士の伝記の決定版です。上巻586ページ、下巻674ページの大作です。

仁科博士の伝記は絶版になってしまったものが多く、詳しく知りたいという方に紹介する本がなくて困っていましたが、これからは自信をもって本作をお勧めできます。

仁科会館の図書資料室で閲覧できますので、興味のある方、購入しようかどうか迷っている方は、まずはご覧になってください。

本の内容や目次など、詳しくはみすず書房のホームページをご覧ください。

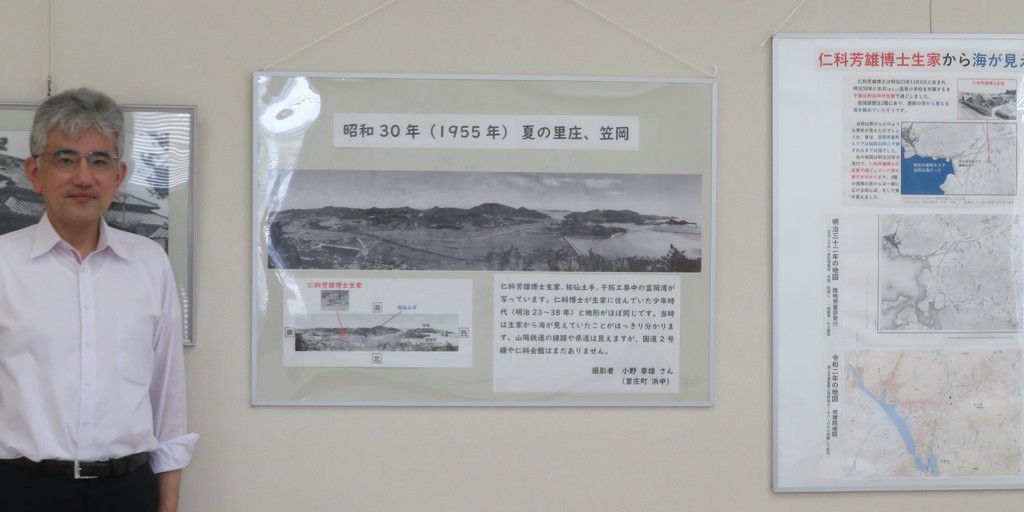

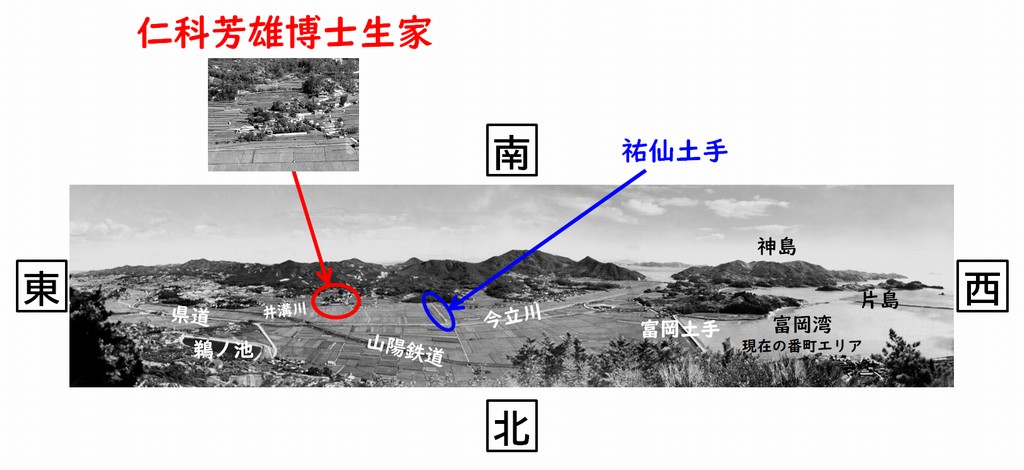

撮影者の子孫のご協力を得て、展示パネル「昭和30年(1955年)夏の里庄、笠岡」を作成しました。

当時の里庄から笠岡の様子を撮影した横1メートルの大型パノラマ写真で、仁科芳雄博士生家のまわりの様子、特に当時は海が近かった事が良く分かります。

仁科会館2階第1展示室で公開していますので、ぜひ見学にお越しください。

昭和30年(1955年)の夏に撮影され、仁科芳雄博士生家、祐仙土手、干拓工事中の富岡湾が写っています。

仁科博士が生家に住んでいた少年時代(明治23年~38年(1890年~1905年))と地形がほぼ同じです。当時は生家から海まで1.2キロメートルほどしかなく、生家から海が見えていたことがはっきり分かります。

山陽鉄道(現 JR山陽本線)の線路や県道は見えますが、国道2号線や仁科会館はまだありません。

里庄町浜中の小野章雄さんが撮影した5枚の写真をつなげ、1枚のパノラマ写真パネルにしました。

となりの展示パネル「仁科芳雄博士生家から海が見えた」には、明治32年(1899年)の地図が展示されており、合わせてご覧いただくと仁科博士が住んでいた当時の様子が思い浮かびます。この展示パネルとその横に展示している「神島への遠足日記」「神島への遠足ルート」につきましては、当ホームページのリニューアル記念コラム「生家から見えた海」をご参照ください。